5 Denkanstöße für Ihre Therapieentscheidung

Die folgenden 5 Denkanstöße basieren auf zahlreichen Gesprächen mit Patientinnen und Patienten. Allen war gemeinsam: Sie haben eine Therapieentscheidung getroffen, die sie später bereut haben. Wir zeigen exemplarisch die Hintergründe solcher Denkfehler – am Beispiel von Hermann G.

Hermann G., 66 Jahre alt, lebt seit einigen Jahren mit Diabetes. Später kam eine Herzrhythmusstörung hinzu, die sein Schlaganfallrisiko deutlich erhöhte. Sein Arzt verschrieb ihm ein vorbeugendes Medikament mit dem Wirkstoff Apixaban. Hermann nahm es zunächst zuverlässig ein – bis er sich zunehmend fragte, ob er es wirklich noch brauche. Da er sich gut fühlte, ließ er das Medikament irgendwann weg. Kurze Zeit später erlitt er einen Schlaganfall. Zum Glück ohne bleibende Schäden – aber mit einem klaren Aha-Moment.

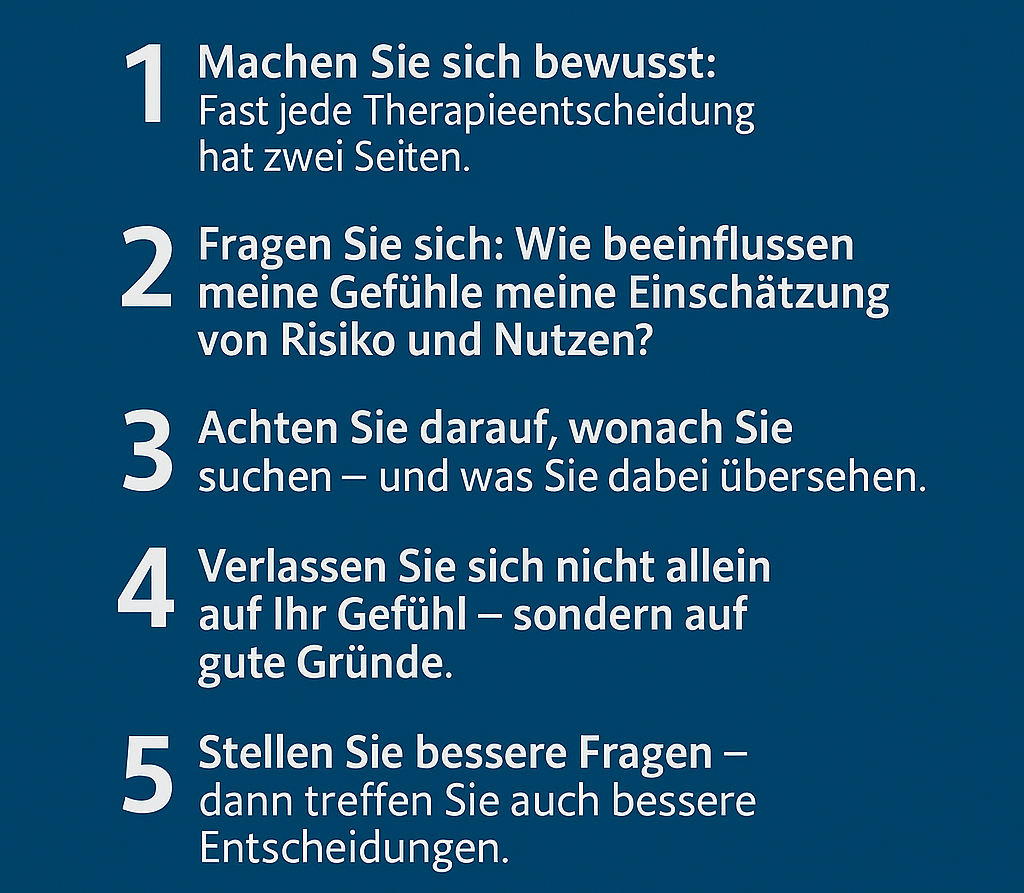

1. Machen Sie sich bewusst:

Fast jede Therapieentscheidung hat zwei Seiten.

Die Entscheidung, ein Arzneimittel einzunehmen oder nicht, wird in der Verhaltensökonomie als „gemischte Entscheidung“ bezeichnet. Gemischte Entscheidungen sind Entscheidungen, bei denen sowohl ein Gewinn als auch ein möglicher Verlust denkbar ist – aus der Sicht der entscheidenden Person. Das gilt besonders für viele Therapieentscheidungen: Die gewünschte Wirkung wird als potenzieller Gewinn erlebt, mögliche Nebenwirkungen oder Langzeitfolgen dagegen als Verlust. Auch wenn medizinisch vieles dafür spricht – das Risiko verschwindet nie ganz.

Ein Beispiel aus dem Alltag: Wer sich für eine längere Reise entscheidet, freut sich auf Erholung, neue Eindrücke und Abstand vom Alltag. Gleichzeitig schwingen Gedanken mit wie: „Was ist, wenn unterwegs etwas passiert?“ oder „Wird es mir danach schwerfallen, wieder in den Alltag zurückzukehren?“ Auch hier liegt eine gemischte Entscheidung vor – mit positiven und negativen Erwartungen, die sich nicht vollständig kontrollieren lassen.

Solche Entscheidungen fordern uns heraus. Sie erzeugen Unsicherheit, Zögern und emotionalen Druck. Wir haben das Bedürfnis, eine eindeutige Antwort zu finden – doch die gibt es selten. Umso wichtiger ist es, sich bewusst zu machen, dass diese Ambivalenz normal ist – und dass man sie nicht durch schnelle Vereinfachungen ausblenden sollte.

Hermann war Arzneimitteln gegenüber grundsätzlich kritisch eingestellt. Für ihn fühlte sich das Medikament wie ein zweischneidiges Schwert an: sinnvoll, aber riskant. So wurde seine Entscheidung, es zu nehmen – und später abzusetzen – zu einer typischen gemischten Entscheidung.

2. Fragen Sie sich:

Wie beeinflussen meine Gefühle meine Einschätzung von Risiko und Nutzen?

Der amerikanische Psychologe Paul Slovic gilt als einer der führenden Risikoforscher weltweit. Seine Studien zeigen: Wir beurteilen Risiken nicht nur rational, sondern emotional. Unsere Wahrnehmung wird stark davon beeinflusst, wie vertraut, kontrollierbar oder greifbar uns ein Risiko erscheint.

Ein Beispiel: Viele Menschen steigen täglich ins Auto, obwohl sie wissen, dass im Straßenverkehr jedes Jahr Tausende Menschen ums Leben kommen. Das Risiko wird akzeptiert, weil Autofahren vertraut ist, weil wir das Gefühl von Kontrolle haben und weil die Gefahr oft nicht sichtbar ist. Medikamente dagegen wirken abstrakt, technisch, „fremd“ – und werden daher oft als bedrohlicher wahrgenommen, selbst wenn ihr Nutzen klar belegt ist.

Slovic nennt das die Affektheuristik: Unsere Gefühle steuern unsere Risikoeinschätzung. Wenn uns etwas Angst macht oder negativ belegt ist, halten wir es für gefährlicher. Umgekehrt unterschätzen wir Risiken, die mit positiven Gefühlen verbunden sind oder die uns vertraut erscheinen.

Hermann fühlte sich gut. Er hatte keine Beschwerden. Das Medikament hingegen war ein ständiger Reminder an seine Krankheit – und an das, was schiefgehen könnte. Die Folge: Er überschätzte die Risiken des Medikaments und unterschätzte das Risiko, es abzusetzen.

3. Achten Sie darauf, wonach Sie suchen – und was Sie dabei übersehen.

Kurz nach Beginn der Therapie suchte Hermann nach Informationen, die ihn bestärkten. Später, als seine Zweifel wuchsen, suchte er gezielt nach Argumenten gegen das Medikament. Ein klassisches Beispiel für den Bestätigungsfehler (Confirmation Bias): Wir neigen dazu, Informationen auszuwählen, die unsere Meinung stützen – und alles andere zu ignorieren.

Dieser Denkfehler betrifft nicht nur Gesundheitsfragen. Studien zeigen, dass wir selbst bei gegensätzlichen Informationen oft nur das aufnehmen, was zu unserer Sicht passt. Widersprüchliches wird abgewertet, infrage gestellt oder gar nicht erst wahrgenommen.

Im Fall von Hermann bedeutete das: Anfangs war er überzeugt, das Richtige zu tun – also suchte er nach Argumenten für das Medikament. Später wuchs sein Misstrauen, und plötzlich lag der Fokus nur noch auf möglichen Nebenwirkungen, Risiken und negativen Erfahrungsberichten. Das Medikament war in seiner Wahrnehmung nicht mehr Schutz, sondern Bedrohung.

Je länger dieser Denkprozess andauert, desto schwerer fällt es, zurückzurudern. Die einmal gefestigte Überzeugung erscheint „selbstverständlich“ – dabei war sie das Ergebnis eines verzerrten Informationsverhaltens.

5. Wir stellen die falschen Entscheidungsfragen Irgendwann fragte sich Hermann: „Soll ich das Medikament weiternehmen, ja oder nein?“ Eine geschlossene Frage mit zwei Möglichkeiten. Besser wäre gewesen:

„Wie kann ich mich am besten vor einem Schlaganfall schützen?“

Die zweite Frage öffnet den Denkraum, die erste verengt ihn. Hätte Hermann diese Frage mit seinem Arzt besprochen, hätte er vielleicht eine andere Entscheidung getroffen.

Diese Seite ist ein Angebot der

Initiative

DIE

GUTE

PATIENTEN-

ENTSCHEIDUNG.

Unsere Impulse unterstützen Sie nicht nur bei Therapieentscheidungen.

Sie basieren auf Erkenntnissen der Entscheidungsforschung –

und helfen dabei, auch im privaten und beruflichen Alltag

bessere Entscheidungen zu treffen und typische Denkfehler zu vermeiden.

Abonnieren Sie unseren Newsletter

Er hilft Ihnen, gute Entscheidungen zu treffen

Kurz. Unabhängig. Hilfreich.

Bleiben Sie auf dem Laufenden und treffen Sie Entscheidungen, mit denen Sie Kopf und Herz in Einklang bringen.

4. Verlassen Sie sich nicht allein auf Ihr Gefühl – sondern auf gute Gründe.

Hermann hatte viele Informationen zusammengetragen und war überzeugt, alles Relevante berücksichtigt zu haben. Doch genau darin lag die Falle: Er verließ sich letztlich auf sein Bauchgefühl – und tappte in eine der häufigsten Denkverzerrungen.

Der amerikanische Sozialwissenschaftler und Nobelpreisträger Herbert A. Simon hat es auf den Punkt gebracht: Unsere Entscheidungen sind durch zwei zentrale Grenzen eingeschränkt – begrenztes Wissen und begrenzte Verarbeitungskapazität. Wir verfügen nie über alle Informationen. Und selbst wenn, könnten wir sie nicht vollständig verarbeiten. Deshalb greifen wir auf intuitive Abkürzungen zurück – oft unbewusst.

Intuition ist dabei nicht grundsätzlich falsch. Aber sie funktioniert nur unter bestimmten Bedingungen – vor allem dort, wo Menschen viel Erfahrung haben. Ein erfahrener Arzt kann sich bei einer Diagnose meist auf sein Bauchgefühl verlassen (aber auch er sollte sich nicht nur darauf verlassen). Bei einer medizinischen Laienentscheidung, wie sie Hermann treffen musste, fehlt diese Erfahrungsbasis. Das Bauchgefühl nährt sich dann nicht aus Expertise, sondern aus dem, was man gehört, gelesen oder befürchtet hat.

Das Problem: Eine Entscheidung, die sich gut anfühlt, ist nicht automatisch eine gute Entscheidung. Gerade in der Medizin kann das Gefühl trügen – besonders dann, wenn der Nutzen einer Behandlung still im Hintergrund wirkt, während Risiken emotional laut werden.

5. Stellen Sie bessere Fragen – dann treffen Sie auch bessere Entscheidungen.

Hermann hat das Medikament nicht abgesetzt, weil er sicher war, dass es nicht mehr nötig war. Vielmehr stellte er sich eine vereinfachte Frage:

„Brauche ich das Medikament überhaupt noch – wo ich mich doch gut fühle?“

Die eigentlich relevante Frage wäre gewesen:

„Wie hoch ist mein Schlaganfallrisiko mit und ohne das Medikament?“

Diese Frage ist komplex, erfordert medizinisches Wissen und statistisches Verständnis. Weil solche Fragen schwer zu greifen sind, neigen wir dazu, sie unbewusst durch einfachere zu ersetzen – ein Denkfehler, den die Psychologie Frageersetzung oder Substitution nennt.

Eng damit verbunden ist eine zweite kognitive Abkürzung: die Tendenz zu Ja-/Nein-Entscheidungen. Auch Hermann stand irgendwann vor der binären Frage: „Soll ich das Medikament weiternehmen – ja oder nein?“ Solche Fragen wirken klar und entschlossen, führen aber oft zu vorschnellen Schlüssen. Besser wäre gewesen:

„Wie kann ich mich am besten vor einem Schlaganfall schützen?“

Offene, lösungsorientierte Fragen erweitern den Blickraum – geschlossene Fragen verengen ihn. Gerade bei medizinischen Entscheidungen lohnt es sich, die eigene Fragestellung zu überprüfen – oder gemeinsam mit dem Arzt neue Perspektiven zu entwickeln.